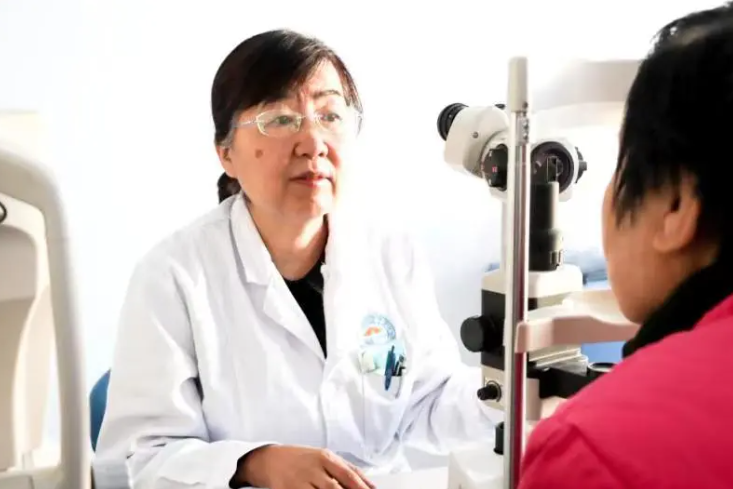

“大娘,坐到这里我给您看看。”在三门峡市中心医院眼科医院住院部,给多位患者检查眼睛后,眼科主任孟利娟发现治疗室门口坐着一位行动不便的老年患者,赶忙俯身将患者搀扶到仪器前,细细检查后,叮嘱科室医生护士照顾好老人,又马不停蹄赶往手术室,投入到一场场挽救视力的战斗中……

从医三十余年,见证眼科飞跃发展

回望从医之路的起点,孟利娟依然记得那个医学梦在心底萌芽的瞬间——上小学时,年长的堂姐在村卫生室工作,为百姓解除病痛时的英姿与神采,让她印象深刻,对医学有了向往。

怀揣着医学梦想,孟利娟以优异成绩考入河南医科大学,1991年,学成归来的她入职三门峡市中心医院。“当时还叫五官科,整个科室只有6张病床,后来才有了独立的眼科,随着设备升级、技术力量增强、技术手段进步,眼科不断得到成长,尤其是2018年党亚龙院长留美归来,为我们带来了更为广阔的发展空间。”回忆一路走来,见证眼科由小小的树苗成长为眼科医院这样的繁茂大树,孟利娟的自豪感油然而生。

学习,是孟利娟永不止步的追求。在医学的海洋里,知识浪潮不断涌动,唯有持续学习,才能紧跟发展步伐。从业多年来,广州中山、北京同仁、西安四医大、河南省医……都留下了她钻研学习新技术的身影。“不同的阶段,都有不同的收获。作为医生,你敢一个月不学习,都会跟不上知识的更新。”繁忙的工作之外,利用晚上静心“充电”,是孟利娟的常态,“现在线上线下学习渠道很多,不断学习新理念、新技术,既能更好服务患者,也能更尽责地做好传、帮、带。”

每一台手术,都保持如履薄冰的心态

早上7时20分前,孟利娟就已经开启了一天的工作,在晨交班前查看完科室的总体情况,紧接着就到门诊或手术室,细心为每一位患者诊断,严谨地做好每一台手术,这样忙下来,往往连中午休息的时间都没有,更是很少有按点儿下班的时候。

晨光熹微时出发,夜幕四合时归来。勤奋,像是一个打在她身上的印记。“孩子已参加工作了,80多岁的老母亲由家住新乡的妹妹照顾,所以我工作时间比较充足。”长假7天,她会在医院工作6天,短假3天,她会在岗位坚守2天;每周日上午会坚持做门诊,也不调休。提起这样的工作节奏,她淡然地以“以后有时间”来解释。

眼科,是医学领域中的精细种类,眼科手术被称为“在眼球上绣花”。“眼睛的构造非常复杂精密,在眼睛上做手术,容不得半点闪失。同时,患者对术后视觉质量期望值比较高,医生压力相对较大。”多年来,凭借精湛的医术,孟利娟在治疗白内障、青光眼、眼底病等领域倾注匠心,让不计其数眼病患者重见光明。但她坦言,并不会因为经验的积累而感到轻车熟路,面对每一台手术,都会保持如履薄冰的心态全情投入。

手术室里,一场光明之战即将打响。孟利娟如侠客般利落地穿上手术服,又如“绣花匠人”一般在眼球上细心操作,自信从容。不到20分钟,一台手术便顺利完成。“感觉怎么样?头不晕吧?能自己走路吗?”孟利娟边搀扶起患者,边贴心地呵护,给患者带来满满的安全感。

以真心暖真心,把每一位患者当成朋友对待

轻轻握一握患者的手、俯身将老年患者抱着扶起、为刚做完手术的患者穿上鞋……一个个细小而温暖的细节,在孟利娟三十余年的从医生涯中,化作日常的一件件普通小事,如暖流般涌进患者的心间。

医患之间,常常上演着真心换真心的温暖。一位来自新疆的“忠实患者”,让孟利娟印象深刻。“这位患者从新疆来三门峡探亲,突发眼疾,经过治疗后恢复得不错,我们也都处成了朋友。过了一段时间,患者另一只眼睛又发病,就专门从新疆来三门峡找我治疗。”这份信任,让孟利娟打心底感到温暖。

也有一些患者会让她跟着“操心”。“糖尿病引发视网膜病变,必须定期检查及治疗,有些人不重视,每次碰到类似患者,我们都会反复叮嘱,或专门打电话提醒。”孟利娟说,“前不久就有这样一位患者,一只眼睛已失明,另一只眼睛患有白内障,手术前视力很差,我们为他做完白内障手术后,视力恢复良好。但是进一步检查发现有比较严重的糖尿病视网膜病变,就告诉患者要尽快治疗,不然刚恢复的视力很快又会受影响。”最终,在医生的多次催促和叮嘱下,这名患者及时接受治疗,保住了宝贵的视力。

33年漫漫从医路,她是实现患者复明心愿的“追光者”,也是温暖患者心灵的“疗愈师”。回望起点,问及想对当初选择从医的自己说些什么,孟利娟坚定而深情地说道:“我想说,选择是对的!从医路上,遇到过挫折和困难,收获得更多。”