感染性疾病科李文华:秋季旅行,警惕“登革热”

发布日期:

2024-08-19 17:56

来源:

三门峡市中心医院

夏秋交替,我国多个地市已陆续报告本土和输入性登革热病例。

登革热到底是什么?该怎么预防?

今天特邀三门峡市中心医院

感染性疾病科护士长、副主任护师李文华

聊聊登革热

登革热是由登革病毒引起的由伊蚊叮咬传播的急性传染病。

临床特点为突起发热、全身肌肉、骨、关节痛,极度疲乏,皮疹,淋巴结肿大及白细胞减少,为法定报告的乙类传染病。

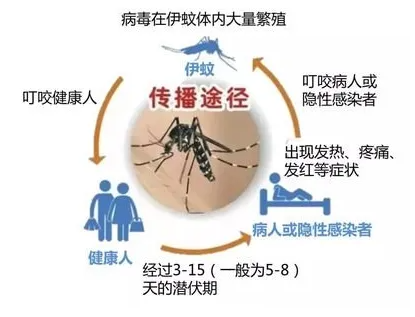

患者和隐形感染者是主要传染源。

中国登革热传播媒介主要为白纹伊蚊和埃及伊蚊,俗称“花蚊子”“花斑蚊”。

经伊蚊叮咬传播,主要由“病人→伊蚊→其他人”途径传播,人与人之间一般不会直接传播疾病。

我国人群普遍易感,各年龄段人群均可发病,以青壮年为主。

感染后,潜伏期一般为3~14天,但也有部分人不发病(称为隐性感染者)。

登革热流行与伊蚊孳生有关,主要发生于夏秋雨季,一般自5月份开始逐渐增多,8~11月是发病高峰期。

出现病例多分布在广东、广西、云南、福建、浙江、海南等地区。

中国尚无上市登革热疫苗,主要预防措施是防蚊灭蚊,切断传播途径。

家庭环境防蚊灭蚊

保持住家及周围环境卫生整洁,清除各种卫生死角和垃圾;

及时清理室内外积水,避免蚊虫孳生;

住家周围外环境植被可用杀虫剂杀灭伊蚊成蚊,在房间内使用蚊香或电蚊香液驱蚊灭蚊;

伊蚊在早晨和近黄昏活动特别频繁,在活跃时间段用杀虫剂事半功倍。

做好防蚊隔离

包括使用蚊帐、纱门纱窗、外出穿长袖衣裤、喷洒蚊虫驱避剂等措施,防止蚊虫叮咬;

建议外出游玩时避免在水、树荫、草丛、凉亭处停留,尤其是傍晚时分。

及时就诊

有流行地区旅居史,有蚊虫叮咬史,出现发热、皮肤潮红、肌肉、骨骼疼痛等症状疑似症状后应及时就诊,通过及时治疗,降低疫情传播及重症的风险。

下一篇:

心脏外科朱龙金:冠脉搭桥安全吗