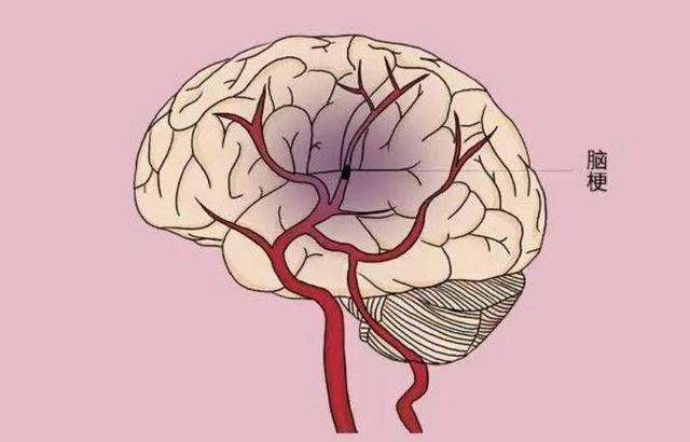

脑梗死是指脑局部供血障碍导致的脑组织缺血、缺氧引起的脑组织坏死,从而产生相应脑功能缺损症状的综合征,又称缺血性脑卒中。

患者可有肢体瘫痪、言语不利、智能减退、感觉障碍、意识丧失等各种表现。

目前主要的治疗手段为抗栓、调脂稳斑、改善循环等药物治疗及支架介入、动脉内膜剥脱等手术治疗。

本病预后往往不佳,具有高发病率、高复发率、高致残率及高死亡率的特点,是危害健康的主要慢性疾病。

因此,公众对本病危险因素的了解、早期识别及提前预防尤其重要。

今天特邀三门峡市中心医院神经内科副主任医师,康复医学科副主任张洪波来聊聊脑梗死危险因素、早期识别与预防。

年龄和性别:年龄是动脉粥样硬化的重要危险因素,粥样硬化程度随年龄增高而增加。

50岁以上随着年龄增加中风发病率亦有增加,但青中年中风发病者亦有增加,不可忽视。

一般来说女性中风发病率低于男性。

有一定慢病基础,却不重视:高血压、高血脂、糖尿病等是脑梗死发生的高危因素,很多中年人不知道也不重视这些问题。

有些中年人不健康体检,等到发病偏瘫了才知道自己有这类慢性基础疾病。

有些人即便发现也不重视,总觉得自己年轻,能熬过去,吃点药就不管它。

重口味饮食、吸烟酗酒:高盐饮食是公认的高血压危险因素之一,同时可诱发脑梗死。

高糖、高脂饮食也不利血管健康。

吸烟会导致血管内皮功能紊乱,血栓生成增加。

有研究显示,大量饮酒可使脑卒中风险增加20%。

熬夜、压力大、情绪激动:加班、熬夜、压力大,情绪激动也是诱发脑卒中的因素之一。

长期精神紧张、焦虑必然造成交感神经兴奋,血管收缩和痉挛,同时血管压力也会增加,造成血管内皮损伤、脂质沉积导致动脉硬化。

肥胖,尤其是腹型肥胖:超重和肥胖会增加脑梗死的发病风险。

2018年一项研究分析发现,体质指数每增加5个单位,卒中风险增加110%。

2020年12月23日,国家卫健委发布会上提到我国超重肥胖率上升速度较快,全人群都受超重肥胖影响。

目前通用的是中国卒中学会于2021年7月正式发布的“BEFAST”原则。

“B”——Balance是指平衡,平衡或协调能力丧失,突然出现头晕、走路如喝醉酒一样等;

“E”——Eyes是指眼睛,突发的视力变化,如视物模糊、视物有重影、单侧或双侧眼睛视野缺损;

“F”——Face是指面部,面部不对称,口角歪斜;

“A”——Arms是指手臂,手臂突然有无力感或麻木感,通常出现在身体一侧;

“S”——Speech是指语言,说话含混、不能理解别人的语言;

“T”——Time是指时间,上述症状提示可能出现卒中,请勿等待症状自行消失,立即拨打120获得医疗救助。

1、保持良好心态及合理生活方式。注意低盐、低脂、戒烟酒、适当运动等。

2、控制血压。有效控制高血压是防止发生脑梗死的重要环节。血压过高常是发生出血性脑血管病的直接诱因,但血压降得过低也是发生脑梗死的诱因之一,故不可在进入安静状态之前,如夜寐之前,服用过量降压药物。

3、控制血脂。血脂异常,尤其是低密度脂蛋白增高,常是动脉粥样硬化症的又一重要发病因素。除平素控制脂肪,低胆固醇饮食外,血脂异常者应积极治疗。

4、控制血糖。糖尿病患者往往容易出现一些小血管损伤,或是容易出现血管内皮损伤,导致动脉粥样硬化。一些斑块容易沉积,导致斑块对颅内血管造成梗阻和狭窄,从而引起脑梗死。可通过控制饮食、降糖,将血糖降至3.9~6.1mmol/L正常范围。

5、治疗心脏病。如风湿性心脏病、冠心病。尤其防止心房颤动引起栓子脱落造成脑栓塞。

6、重视短暂性脑缺血发作(TIA)的及时诊疗。TIA本身是缺血性中风分类的一个类型,也可以是脑梗死的先兆或前区症状,应及时治疗,避免发展为脑梗死。